NinjaSatが切り拓く時間軸天文学 ― 宇宙の突発現象をとらえるキューブサットの可能性

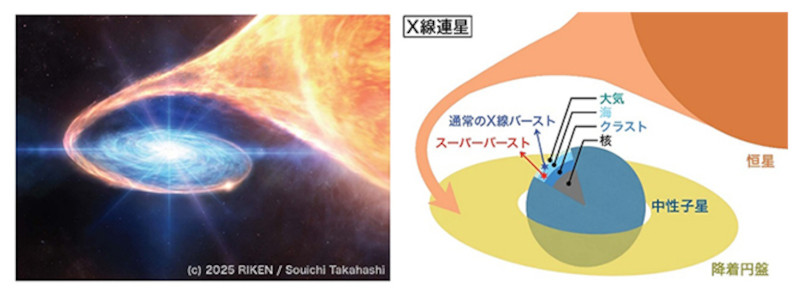

理化学研究所(以下、理研)などの国際共同研究チームが、キューブサットのX線観測衛星「NinjaSat」と国際宇宙ステーション搭載の全天X線監視装置「MAXI」を用い、中性子星の表面で核融合によって生じる超大型爆発「スーパーバースト」の観測に成功したと発表した。スーパーバーストを起こす天体は今回観測した天体を含め17個しか知られておらず、星が爆発後にどのように冷えていくかを詳細に調べることができたという。米国の天体物理学会誌『The Astrophysical Journal Letters』に6月20日付で掲載された。

宇宙では、突然明るくなる天体が発見されており、それらを観測することで宇宙の謎に迫る「時間軸天文学」が注目を集めている。2023年11月に打ち上げられたNinjaSatは、こうした突発的な現象をすばやく観測できる超小型の衛星だ。2024年2月から本格観測を開始し、すでに他の中性子星の爆発を捉えた実績も報告( https://www.newssalt.com/38929 )した。

今回、観測した天体「MAXI J1752‑457」は、2024年11月9日に南半球にある「さいだん座」の方向でMAXIが発見した。翌日、MAXIチームがこの発見を報告すると、NinjaSatチームはそのときに実施していた観測を中断してNinjaSatでの追尾観測を開始し、爆発が消えるまで8日間にわたり観察を継続した。

その結果、低質量X線連星系にある中性子星の表面で核融合が起きた際の「X線バースト」の特徴を備え、水素の核融合で起きる通常のX線バーストではなく、特に珍しい炭素の核融合による特大爆発のスーパーバーストであることがわかった。

今回、時間軸天文学におけるNinjaSatのようなキューブサットを用いた観測の有用性が示された。こうしたキューブサットを活用することで、今後はさらに多くの突発天体を観測することができれば、X線連星の進化の理解や時間軸天文学の発展に役立つことだろう。

画像提供:理研(冒頭の写真はイメージ)