AI技術を用いて登山計画段階で遭難事故のリスク評価 上智大学

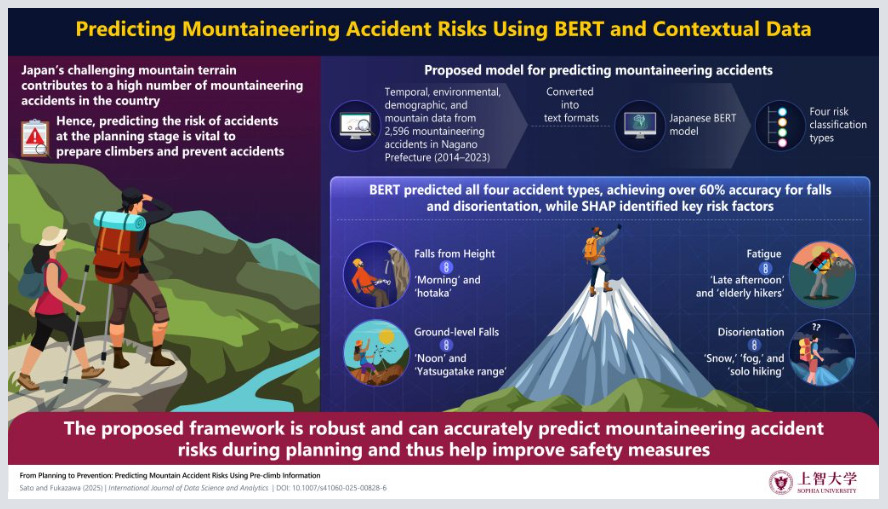

上智大学は4日、登山計画の情報をAI技術で処理し、登山の事故リスクを予測する手法を開発したと発表した。登山者が事前に事故リスクを把握できるようになり、適切な装備選択や計画変更でより安全に登山を行うことができる。この研究成果は国際学術誌に掲載された。

山岳遭難事故は登山人口の増加とともに深刻な社会問題となっている。2023年には年間で3126件の山岳遭難が報告され、1961年の統計開始以降、最多となった。特に長野県は、登山者に人気のある山が多い一方で、地形の険しさから遭難事故が多く発生している。この課題を解決するためには登山の計画段階で遭難事故リスクを予測し、対策を施すことが重要である。しかし、計画段階での情報を活用してリスク予測を行う手法は、これまで十分に検討されていなかった。

研究グループは、長野県警察のホームページ上で公開されている長野県内で起きた過去10年間の山岳事故データを活用し、AIで遭難事故のリスクを予測する手法の開発に取り組んだ。このデータセットには、2014年1月1日から2023年12月31日までに長野県の主要な山岳地帯で発生した山岳事故2596件が含まれる。

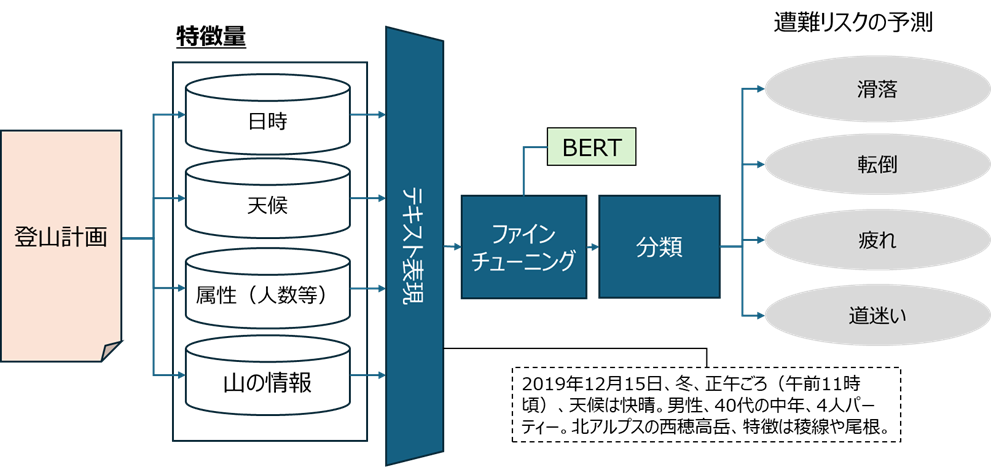

まず、登山計画段階で得られる情報(登山日、登山ルート、気象条件、人数、登山者の年代など)を機械学習モデルで分析し、「滑落」、「転倒」、「疲労」、「道迷い」の4つの主要な事故リスクを予測する手法を検討した。その結果、事故リスクの予測について「滑落」、「疲労」では適合率、再現率ともに55%以上、特に「転倒」、「道迷い」では適合率、再現率ともに60%以上を達成した。

さらに各カテゴリーの予測に寄与する主要なキーワードを抽出したところ、時間帯・気象条件・山岳情報・人口統計情報が複合的に寄与していたことがわかった。具体的には、「朝」や「穂高」は滑落リスクと強く関係しており、「昼」や「八ヶ岳」は転倒リスクと関係していた。また、「高齢登山者」の「午後」の活動は疲労リスクと結びついており、「雪」や「霧」といった視界不良の気象条件、そして「単独」は道迷いリスクとの関係が見られた。

この技術を登山のサポートアプリやWEBサービスに応用することで、安全性向上に寄与することが期待できる。また、登山だけでなく、日常生活や他分野におけるリスク判断や意思決定支援への応用へつなげていく。

画像提供:上智大学(冒頭の写真はイメージ)