ミツバチが利用する花資源の空間分布を「地図」として可視化 東大

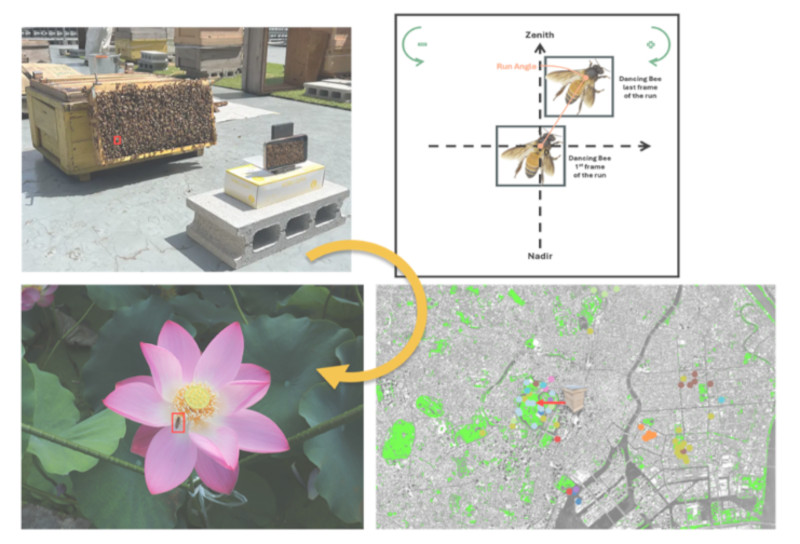

東京大学は6日、自然環境下で撮影したミツバチの8の字ダンスのAI自動解析によって花資源の距離と方位を推定し、ミツバチが利用する花資源の空間分布を「地図」として可視化することに世界で初めて成功したと発表した。受粉サービスを可視化することで、持続的な農業生産システムの構築と食料安全保障への貢献が期待できる。この研究成果は国際学術誌に掲載された。

世界で栽培されている主要食料作物の約75%は、ミツバチをはじめとする動物による受粉サービスの恩恵を受けている。ミツバチの採餌行動を理解することは、農業生産の安定化や食料安全保障の観点から極めて重要だ。ミツバチは餌資源の位置情報を「ワグルダンス(8の字ダンス)」と呼ばれる体の振動と移動の組み合わせで仲間に伝える。これまではこのダンスの解析は熟練研究者による手作業で行われており、膨大な時間と労力を要していた。

東京大学などの国際共同研究グループは、自然環境下で撮影したミツバチのダンスをAIで自動解析することによって、実用的なスケールでのデータ処理を実現した。この情報を地図上に投影することで、ミツバチが利用する花資源の空間分布を「花資源地図」として可視化することが可能となった。特に都市部においては、街路樹や公園の花木が採餌資源となり、農地では作物の開花期に応じて利用資源が大きく変動することが示された。

同グループによると、この研究成果は受粉サービスの可視化と効率化に資するものであり、持続的な農業生産システムの構築に向けた重要な基盤技術となるという。また、ミツバチの行動データを通じて、気候変動による開花期の変動や花資源の減少に対し、早期に兆候を検出して適応策を講じることが可能となるとしている。

画像提供:東京大学(冒頭の写真はイメージ)