自律型の無人水中探査機、港から発進し海底マッピングに成功

東京大学 生産技術研究所は1月27日、自律型無人水中探査機(AUV: Autonomous Underwater Vehicle...

東北大学理学部物理学科修士課程修了。ソフトウェア技術者。情報機器・教育機器の開発に長年従事し、近年は自動車エレクトロニクスやIoTに関わる。得意分野は本業の技術系。絶滅危惧種、環境問題などもカバー範囲。

東京大学 生産技術研究所は1月27日、自律型無人水中探査機(AUV: Autonomous Underwater Vehicle...

東北大学は16日、赤潮の原因である植物プランクトンのカレニア・ミキモトイに寄生して食い尽くす植物プランクトンを世界で初めて発見し...

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は13日、後期オルドビス期の大量絶滅イベント(LOME)と呼ばれる生物史上の大混乱を経て、脊椎...

猿橋勝子(1920-2007)は、海洋放射能の研究で知られる地球化学者だ。戦前戦後の女性が理系の道を選ぶこと自体が困難な時代に世...

本書は人種隔離政策下の米国でNACA(米国航空諮問委員会)、そしてその後継であるNASA(米国航空宇宙局)において、計算手(コン...

慶應義塾大学と電気通信大学は23日、砂糖などの可食材料のみを用いた飲み込み型カプセルセンサを開発したと発表した。胃や腸などの消化...

2025年もNEWS SALTでは数多くの自然科学分野の研究に関する話題を紹介した。記者が取り上げたさまざまな記事について、いく...

明治大学は8日、消費者は環境配慮より満腹感という利己的理由の方が代替肉バーガーを選びやすいという実証結果を発表した。環境に配慮し...

芝浦工業大学と東京都市大学は2日、電力を使わず気泡緩衝材の破裂音を音源として利用する、新しい非破壊検査システムを開発したと発表し...

日本原子力研究開発機構(原子力機構)と高知大学は11月10日、従来は難しかった塩分の多い水中の有機物を光触媒で分解する技術を開発...

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は11日、沖縄で500年以上にわたり衣服に用いられてきた芭蕉布(ばしょうふ)の特徴の一つである...

今年2025年は、ハイゼンベルクが行列力学を発表し、初めて量子力学の理論を体系立てた1925年から100年目に当たる。江崎玲於奈...

東京大学は6日、自然環境下で撮影したミツバチの8の字ダンスのAI自動解析によって花資源の距離と方位を推定し、ミツバチが利用する花...

農研機構は24日、稲の刈り株に含まれる糖質の量を見積り、その資源としての有用性を明らかにしたと発表した。刈り株の新たな利用価値の...

東京科学大学、名古屋大学などは10月22日、腸を用いてガス交換を行う「腸換気法」の安全性を健康な成人を対象とした臨床試験で確認し...

東北大学は10日、八戸工業高等専門学校などとの共同研究で、木材燃焼後に残る木質バイオマス灰を資源として循環利用できる技術を開発し...

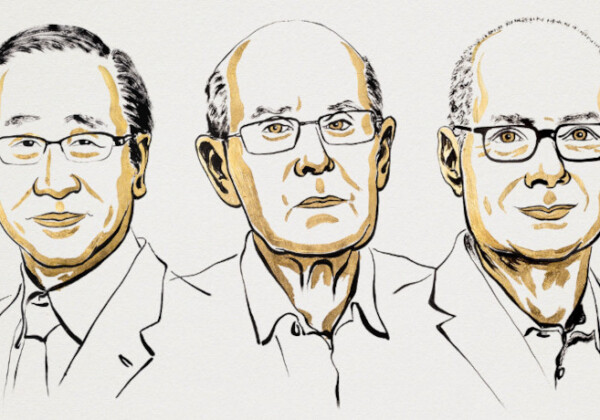

スウェーデン王立科学アカデミーは8日、2025年のノーベル化学賞を、金属有機構造体(Metal-Organic Framewor...

産業技術総合研究所(産総研)は9月29日、太陽光パネルのカバーガラスから希少元素のアンチモンを抽出する手法を開発したと発表した。...

東京科学大学は19日、固体電解質を用いて水素を低温・高容量で貯蔵する技術を開発したと発表した。安全で効率的な水素エネルギー貯蔵デ...

東京大学と法政大学は16日、これまでレタスなど一部の野菜しか栽培できなかったLED植物工場の養液栽培で、世界で初めてエダマメの安...

農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)は5日、東北大学、帯広畜産大学、理化学研究所との共同研究で、地球温暖化の一因となる一酸...