「共育て」が幸福度のカギに 感謝と会話が家庭の満足度を左右

2022年10月の「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」施行から3年が経過した。家族で子育てを分かち合う「共育て」の実態に関する調査で、共育ての実感がある家庭ほど幸福度が高い傾向にあることが明らかになった。この調査は、子育て支援事業を行うカラダノートが2025年9月に全国の子育て中の男女1046名から回答を得て実施したもの。

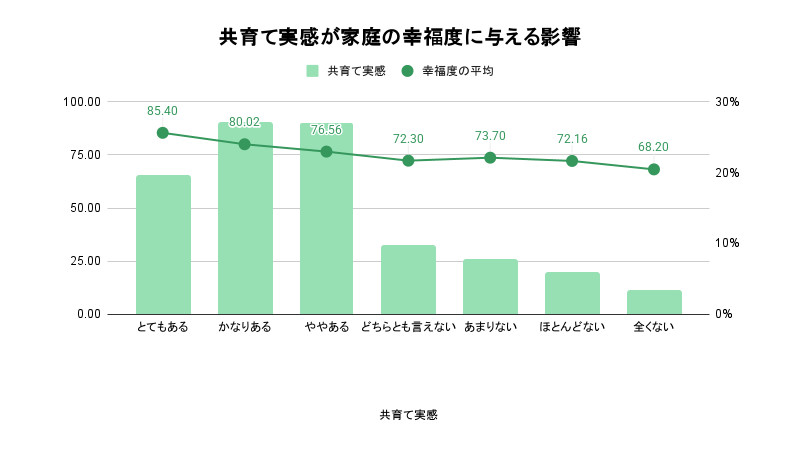

「共育て」とは、配偶者やパートナー、祖父母など複数の大人が協力して子育てを行うことを指す。今回の調査によると、「共育て実感がとてもある」と回答した家庭の幸福度は85.4ポイントであったのに対し、「全くない」と回答した家庭は68.2ポイントにとどまり、約17ポイントの差が見られた。なお、幸福度は、武蔵野大学・前野隆司教授の「幸せの4因子」(※)を基準として算出された。

男性の育休取得率は2025年に40.5%と過去最高を記録するなど制度整備が進む一方で、「母親の負担が減らない」「共育ての実感が得られない」といった声が根強く、制度だけでは家庭の幸福度向上につながりにくい現状がある。

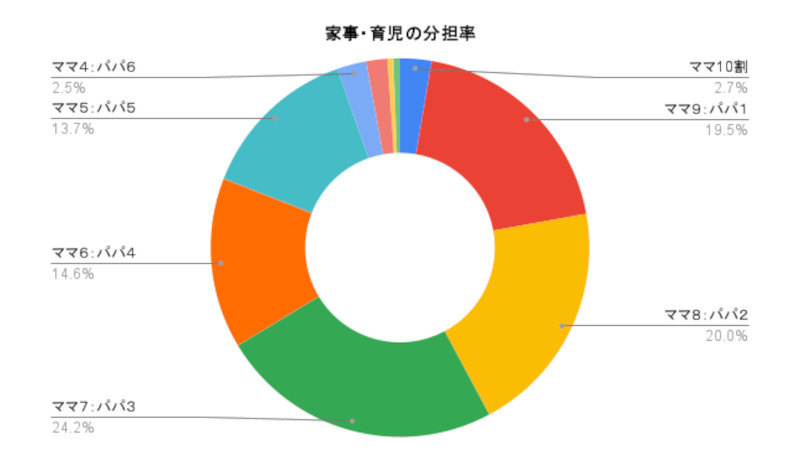

調査の結果、家事・育児の分担については、「母親が7割以上を担う」と答えた家庭が全体の約6割を占め、「母親5割・父親5割」と回答した家庭は14.4%にとどまった。依然として母親の負担が大きい傾向が浮き彫りになった。

共育て実感を分ける要因としては、「会話」と「感謝」の有無が大きく影響している。共育て実感があると回答した家庭では、81%が「子育てについて配偶者と会話・相談ができている」と答え、52%が「感謝の言葉がある」とした。一方、実感がない家庭では、「負担の偏り」(61%)や「感謝の欠如」(41%)が主な理由として挙げられた。

また、共育て実感が高い家庭の57%が「毎日感謝の言葉を交わしている」と答えたのに対し、実感がない家庭では8割以上が「感謝がほとんどない」と回答した。日常的な「ありがとう」の言葉が、家庭の幸福度を高める重要な要素であることがうかがえる。

さらに、共育て実感が高い家庭では配偶者が「遊び相手」だけでなく、「病児対応」「食事準備」「寝かしつけ」「送迎」など、日常的な育児行動に積極的に関わる傾向がみられた。共育ての実感は、こうした日々の行動の積み重ねによって育まれることが示唆される。

今回の調査結果では、家庭の幸福度向上には単なる育休制度の活用や家事分担率だけでなく、日常のコミュニケーションや感謝の文化が不可欠であることを示している。

※「幸せの4因子」とは、「やってみよう!」「ありがとう!」「なんとかなる!」「ありのままに!」の4つ。これらは、幸せを構成する「自己実現と成長」「つながりと感謝」「前向きと楽観」「独立と自分らしさ」という4つの要素であり、この4つをバランス良く満たすことで幸福度が高まるとされる。

画像提供:カラダノート(冒頭の写真はイメージ)