熱中症につながる高齢者の脱水症状、数日かけて蓄積 名工大が発症過程を分析

名古屋工業大学の平田晃正教授らは、名古屋市消防局が取得した過去2年分の熱中症と考えられる緊急搬送者のデータと名古屋工業大学が開発した人体温熱シミュレーション技術を融合し、高齢者が熱中症を発症するメカニズムについて、横浜国立大学の協力を得て分析した。その結果、熱中症を発症する高齢者の少なくとも3割以上に著しい体温調節機能の低下あるいは重度の脱水が生じることを明らかにした。また、脱水症状を伴う熱中症は、1日で生じるのではなく、数日間の脱水の蓄積によって生じることが示された。今後、得られた知見を熱中症リスク低減に向けた啓発活動に活かしていくという。

年々増加する熱中症の救急搬送

熱中症による救急搬送の人数は年々増加傾向にある。今後の人口減少社会においても、温暖化と高齢化が相まって、熱中症救急出動件数や患者数はさらに増加すると予測されている。しかし、2020年より環境省による熱中症リスクアラートを始め、多岐の啓発活動がなされているものの、搬送者の十分な減少には至っていない。このような中、個々人の熱中症に関する理解を深め、そのリスクを低減する方法が模索されてきた。名古屋工業大学では、2020年7月より名古屋市消防局と共同研究を開始し、気象情報および人口動態を考慮に入れた、行政区ごとのより細やかな熱中症搬送者数予測技術の開発などに取り組んできた。従来は、熱中症搬送者数や症状のみが着目されてきたが、高齢者が自宅で熱中症に至る過程については不明な部分が多く、この状況を科学的に解釈することが具体的な対策に繋がると考えた。

患者の体温と発汗をシミュレーションで再現

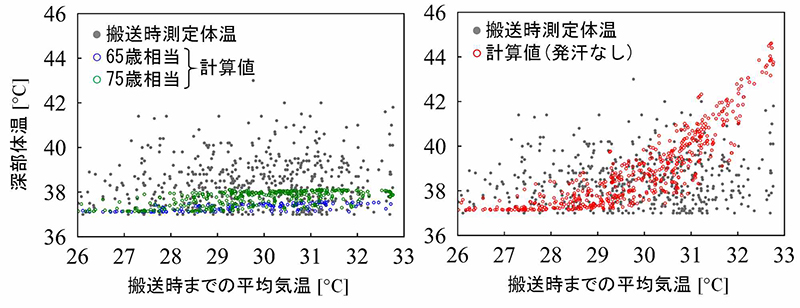

研究グループは名古屋市消防局が提供した2019年5月1日~9月30日、2020年5月1日~8月31日に熱中症で緊急搬送された65歳以上の患者データを分析した。該当者1,299人のうち、55.5%が自宅で熱中症を発症していたことを確認。そのうち、救急搬送時の測定体温が37°C以下であった437人は解析対象から除外した。残る862人の体温、発生場所、搬送日時、および搬送日の朝から搬送時刻までの気象データから、深部体温、発汗をスーパーコンピュータによる大規模数値シミュレーションで再現し、実際の搬送時の体温と比較した。

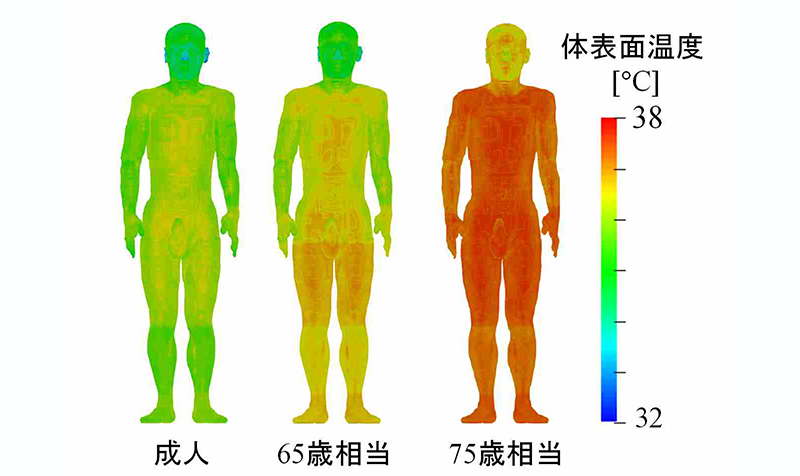

その結果、健常な成人および高齢者のモデルでは、真夏の屋内では深部体温は38°C以下であるのに対し、実際の搬送時には体温が38°C以上の患者が42%を占めていた。次に、熱中症を発症した65歳以上の各搬送者の状況を計算機で再現し、標準的な高齢者の発汗をした場合と、発汗を全くしていないと仮定した場合の深部温度を推定。搬送時に測定された体温と、計算による深部体温とを比較したところ、標準的な発汗を模擬した場合より、発汗がない場合のほうが、実際の搬送時の体温とよく一致していた。このことから、救急搬送された65歳以上の熱中症患者では、暑さの知覚を含む体温調節機能が著しく低下している可能性が示された。

また、脱水症状については、患者の体温調整機能が健常である場合、推定される搬送当日の汗の量は最大でも500g程度であり、体重の1%未満であること、食事により一定の水分を取得していることを考えると、脱水症状は搬送された当日のみの影響ではなく、数日間にわたる影響で引き起こされることが示唆された。

これらの結果から、高齢者の熱中症においては、体感以上に暑さを感じる機能が低下していることが多いこと、のどが渇いていなくても数日間にわたって少しずつ脱水症状になっていることが裏付けられた。研究グループは、暑いと感じていなくても、のどが渇いていなくても、温度計(室温計)などを活用した積極的な暑さ対策やこまめな水分補給が必要であることに加え、本人が自覚していない可能性があるため、客観的データに基づいた周りからの呼びかけが重要としている。

画像提供:名古屋工業大学