初期宇宙で発見、星形成止まる銀河に輝く巨大ブラックホール

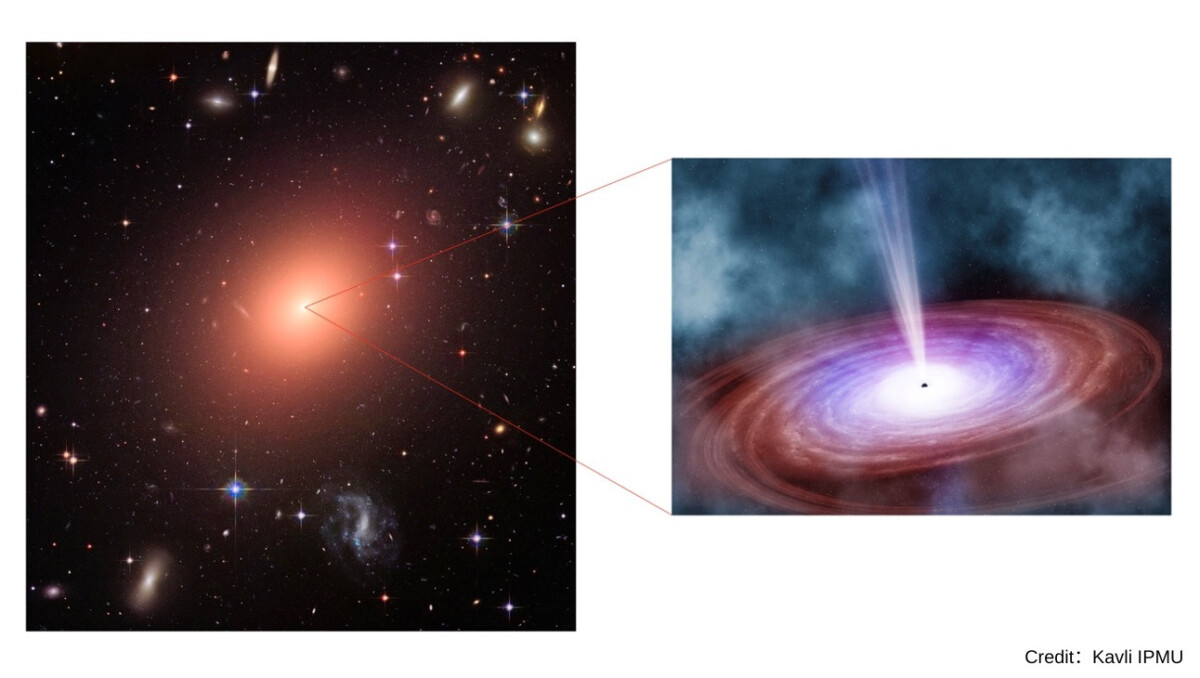

東京大学などの国際研究チームが、約129億光年先にある、星の形成がほぼ止まりつつある銀河の中に、今も強く輝く巨大ブラックホール(クェーサー)を発見した。すばる望遠鏡とジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を組み合わせた観測で、銀河とブラックホールが初期宇宙でどのように共に成長してきたかを探る重要な証拠を得た。

ほぼすべての銀河の中心には巨大ブラックホールがあり、銀河と中心ブラックホールの質量には密接な関係があることが知られている。しかし、この関係がいつ、どのように始まったのかは分かっていなかった。というのも、ブラックホールが明るく輝くと、周囲の星の光が隠れてしまうため、銀河自体の性質を調べるのは難しかったからだ。

今回の研究では、すばる望遠鏡で発見されていた2つの極めて遠方のブラックホールを、JWSTの近赤外線分光器で詳しく観測した。そこから、ブラックホールの明るさだけでなく、銀河中の星やガスの情報も同時にとらえることに成功した。その結果、これらの銀河は若い星が少なく、すでに星の形成が急激に減少しているか停止している「ポストスターバースト銀河」と見なせる状態にありながら、中心の巨大ブラックホールは活動を続けていることが明らかになった。すなわち、ブラックホール活動が銀河の星の形成を抑制し、銀河の成長を止める変化を、ビッグバンから10億年にも満たない時代に初めて確認したという点が、今回の最大の発見だ。

この成果は、宇宙の初期段階で銀河とブラックホールがどのように一緒に進化してきたかを解き明かす新たな道を開くものだ。世界屈指の広視野観測能⼒を誇る日本のすばる望遠鏡と、⾚外線で最⾼感度を実現するJWSTとを組み合わせた観測手法は、これからの宇宙研究にも大きな可能性を持つ。研究チームは今後もJWSTの観測データをさらに解析し、新たな観測計画を立てて進めていくとしている。英国の国際学術誌「Nature Astronomy」のオンライン版に掲載された。

画像提供:東京大学(星形成活動が停止期に向かう成熟した銀河(左)と、その中心で輝くクェーサー(右)。両図とも想像図)