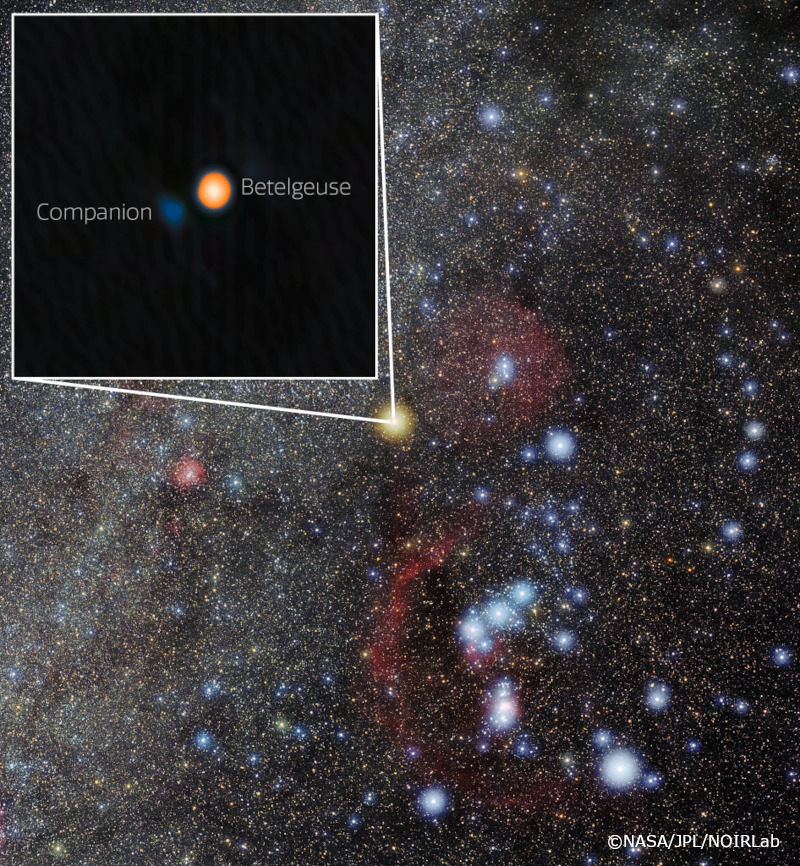

赤い巨星ベテルギウスのそばに青白い星をNASAが発見?

赤く輝く冬の夜空の星「ベテルギウス」が、“もう一つの星”を伴っていることを見つけたかも知れないと米航空宇宙局(NASA)が発表した。この星はとても暗く、ベテルギウス本体に隠れて見えにくいが、NASAの研究チームが撮影に成功した。これにより、ベテルギウスの明るさが約6年間隔で変わる謎を解き明かす可能性がある。天体物理学ジャーナルレター誌に7月24日付で論文が発表された。

ベテルギウスは、1年より少し長い約400日周期で明るさが変わることが知られているが、それとは別に約6年ごとに変動する長周期変光も観測されてきた。この「長い2次周期」は長らく原因不明だったが、2024年に発表された研究では、質量が低い天体が5.8年周期で回っている可能性が示された。その後、X線や紫外線観測では「コンパクト天体(白色矮星など)」ではなく、若い低質量星の可能性が高いとされていた。

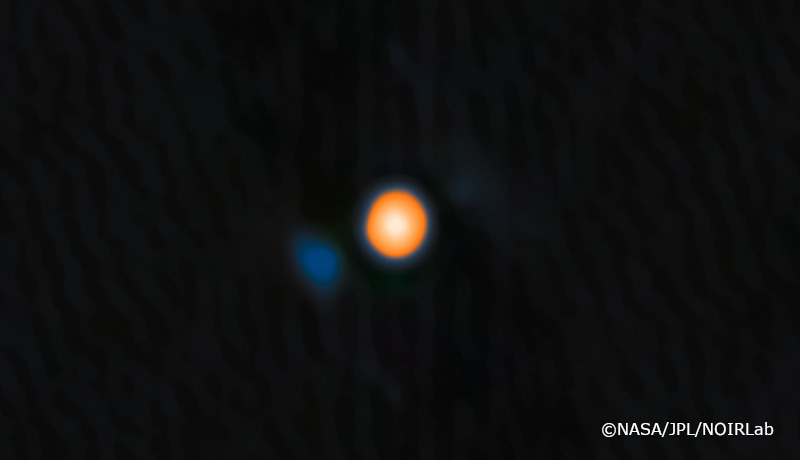

研究チームはNASAと国立科学財団が支援するハワイのジェミニ北望遠鏡に搭載された「Alopeke(アロペケ:ハワイ語でキツネの意味)」という特殊なカメラで、ベテルギウスのすぐ近くにある小さな青白い星を直接撮影した。この星はベテルギウスより約6等級(100倍以上)暗く、質量はおよそ太陽の1.5倍。元々の予測通り、地球と太陽の距離の約4倍離れた軌道上を周回していると考えられる。今回はベテルギウスから最も離れていると予測された位置とタイミングで撮影を試みた。研究チームはこの星に「Siwarha(シワルハ/彼女のブレスレット)」という愛称も提案している。これは「ベテルギウス」が「アル・ジャウザの手」を意味するアラビア語に由来していることによる。

今回の撮影結果は非常に重要な手がかりだが、観測の信頼性から、まだ完全に確定とまではいかない。研究チームは今後も、次の最遠離地点になる2027年11月ごろに再び観測する計画を立てている。さらに他の望遠鏡や観測器でも確認を重ね、伴星の存在を確証する予定だ。これが確定すれば、これまで解明できなかったベテルギウスの明るさ変動の仕組みが明らかになり、赤色超巨星とその伴星の進化についての理解も一段と深まるだろう。

写真提供:NASA