がんを助けるサポート細胞を倒す薬を発見 早稲田大など

早稲田大学と米国Fred Hutchinson Cancer Centerの研究チームは9日、がん細胞の生存や転移を助ける細胞の働きを弱める薬を多数発見したと発表した。これらの薬は、がん細胞の増殖を抑えるだけでなく、抗がん剤や免疫療法の効果を高める可能性がある。国際医学誌「Cell Reports Medicine」に掲載された。

がんは日本人の死因の第1位であり、より効果的な治療法の開発が求められている。従来の抗がん剤や放射線治療は、がん細胞そのものを攻撃する治療法だった。一方、免疫療法は体の中の「がん細胞を攻撃する細胞」の働きを高めて、免疫力でがん細胞を倒す治療法である。また近年の研究で、がん細胞の周囲にいる細胞が、がん細胞の増殖や転移を助けていることが分かってきた。こうしたがん細胞を助ける「サポート役」の細胞を標的とした治療法に注目が集まっている。

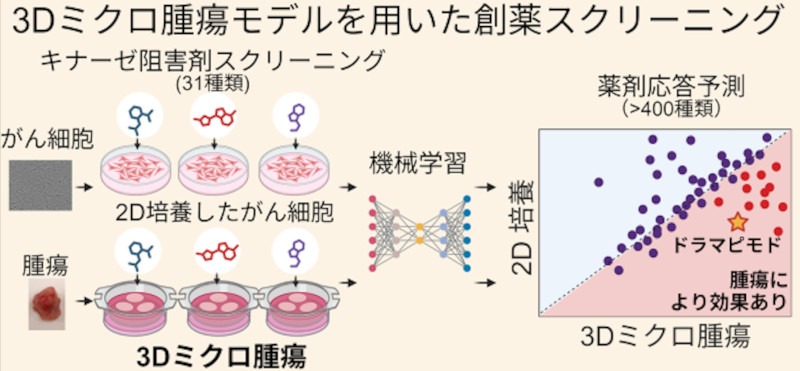

研究チームは、がん細胞を支える「がん関連線維芽細胞(CAF)」に注目。CAFはコラーゲンを作り出し、がん細胞の増殖や転移を助ける働きを持っている。同チームは、がん細胞とその周辺環境を再現できる立体培養法「3Dミクロ腫瘍モデル」とAI(機械学習)を組み合わせた創薬スクリーニング法を開発した。この手法により、従来の平面培養法「2D腫瘍モデル」では見つけられなかったCAF阻害薬を多数発見できたという。

その中でも、自己免疫疾患薬でもある「ドラマピモド」にはCAFのコラーゲン生成を強く抑え、がん細胞の増殖や転移を抑えられる可能性が示された。この効果は、抗がん剤や免疫療法と組み合わせることで一層高まることも確認されたという。なお、ドラマピモドには肝臓への毒性など重大な副作用があるため、副作用を抑えた類似薬の開発が課題だ。

今回、新たに開発された3D腫瘍モデルを用いた創薬スクリーニング法は、がん細胞を助けるサポート役の細胞を標的とした、新たな治療薬の発見に大きく貢献すると期待される。

画像提供:早稲田大学(冒頭の写真はイメージ)