中心部がむき出しの「特異な超新星」を世界初発見 京大など

京都大学などの国際研究チームは、星の中心部がむき出しになった「特異な超新星」を世界で初めて発見した。この成果は、8⽉20⽇付けでイギリスの国際学術誌「Nature」にオンライン掲載され、表紙にも選ばれた。

星の誕生から一生を終えるまでの過程で、星の内部構造がどのように変化するかを説明する恒星進化理論。この恒星進化理論では、⼤質量の星は核融合によって中⼼部でより重い元素を次々に⽣み出し、⽟ねぎのような層構造を形成して中心部に鉄の核を取り囲むシリコンや硫⻩を含んだ層ができると予測している。今回の成果は、この理論を直接観測で裏付ける重要な一歩となる。

私たちの体や地球を構成している酸素や鉄などの元素は、もともと星の中で核融合によって生み出されたものだ。星が寿命を迎えると超新星と呼ばれる大爆発を起こし、作られた元素を宇宙空間へ放出する。こうしてできた物質が集まり、やがて惑星や生命の材料となっていく。しかし、これまで超新星の中心部を直接観測することはできなかった。

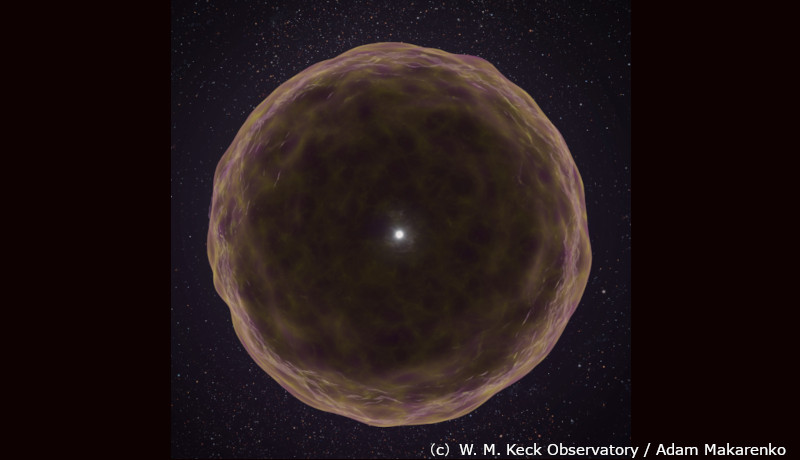

今回発見された超新星SN 2021yfjは、地球から約22億光年離れた銀河で2021年に見つかったもの。研究チームは星に含まれる元素を特定するため、その光を波長ごとに分解してスペクトルを分析した。その結果、通常の超新星で⾒られるヘリウムや酸素、炭素ではなく、シリコンや硫⻩、さらにアルゴンが検出された。これは、この超新星が爆発を起こす前に外層のガスを失っており、シリコンや硫⻩に富んだ中心核がむき出しの状態となっていたことを示していて、まるで星の「心臓部」を直接のぞき込んだかのようなものだ。

この成果は、恒星進化理論を裏付ける重要な一歩であり、今後は広視野かつ高感度の観測プロジェクトが進み、今回のような「特異な超新星」がどの程度存在するのか解明されて行くだろう。