腸でガス交換「腸換気法」ヒトで安全確認 重呼吸不全治療への大きな一歩

東京科学大学、名古屋大学などは10月22日、腸を用いてガス交換を行う「腸換気法」の安全性を健康な成人を対象とした臨床試験で確認したと発表した。肺の機能に依存しない画期的な酸素化療法として、新生児をはじめ、治療の選択肢が限られる重症呼吸不全患者を救う新たな手段となる可能性がある。この研究成果は国際科学誌に掲載された。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)などで起こる重い肺の合併症では、低酸素血症を伴う呼吸不全になることがある。こうした重症患者の命を生かすために人工呼吸器や人工肺(ECMO)による集中治療が行われる。しかし、これらの医療機器は、高度な専門性と莫大な費用が必要とされるだけではなく、治療に伴う身体への負担が大きいことが課題とされている。そのため、従来の治療法での負担を軽減するため、新たな呼吸管理法の開発が求められていた。

東京科学大学の武部貴則教授を中心とする研究グループは、腸を用いたガス交換を行うことによる腸換気法を開発、マウスやブタなどを用いて有効性を検証して2024年のイグ・ノーベル賞生理学賞を受賞した。

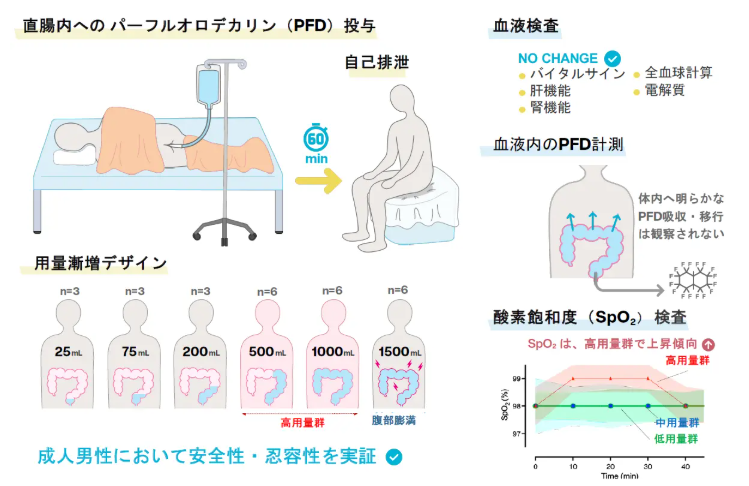

今回の研究では、20~45歳の健康な成人男性27名を対象に臨床試験を実施した。腸内に投与する液体酸素キャリアは、酸素を非常に多く溶かすことができ、体内には吸収されない特性を持つパーフルオロデカリン(PFD)というフッ素系の液体である。今回の試験はPFDの安全性の確認が目的で、特に酸素を含ませていないPFDを25mLから最大1500mLまで、6段階の用量で肛門から投与し、60分間腸内に保持した。その結果、重い有害事象や投与中止に至る副作用は1例も発生せず、血液検査においてもすべての項目で異常は認められなかった。量を多く投与したときは、腹部膨満感や腹痛、便意といった軽微な有害事象が報告されたが、軽症で自然に回復した。また、血中の酸素濃度がわずかに上昇する現象も見られ、大気中からPFDに溶存した酸素が、静脈血との濃度差によって酸素を体内へ供給している可能性があると思われる。 今回の成果は、これまで動物実験段階にとどまっていた「お尻から呼吸する」という新たな医療コンセプトのヒトへの臨床応用に大きく道を開いた。研究グループは今後、酸素を豊富に溶かしたPFDを用いる臨床試験の準備を進めていくとのこと。

画像提供:東京科学大学(冒頭の写真はイメージ)