男性看護師はマイノリティから抜け出せるか 進む多様化と課題

「男性看護師」という言葉が定着しつつあるが、あえて「男性」看護師と言うからには、看護師と言えば女性が就く職業と無意識に思い込んでいる人が、いまだに多い現れなのだろう。しかし最近では、男性看護師YouTuberが職場でのエピソードや「あるある」ネタを紹介し、50万回以上再生されているチャンネルもある。では実際に、男性の看護師はどのくらいいるのだろうか。

緩やかな増加傾向に転じた男性看護師

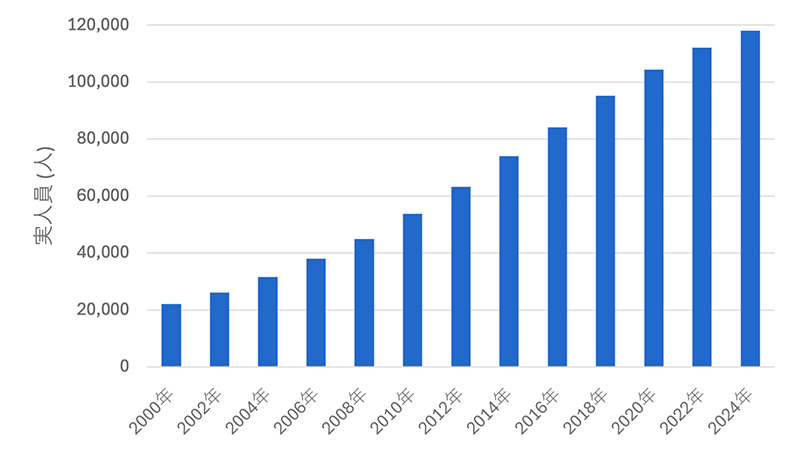

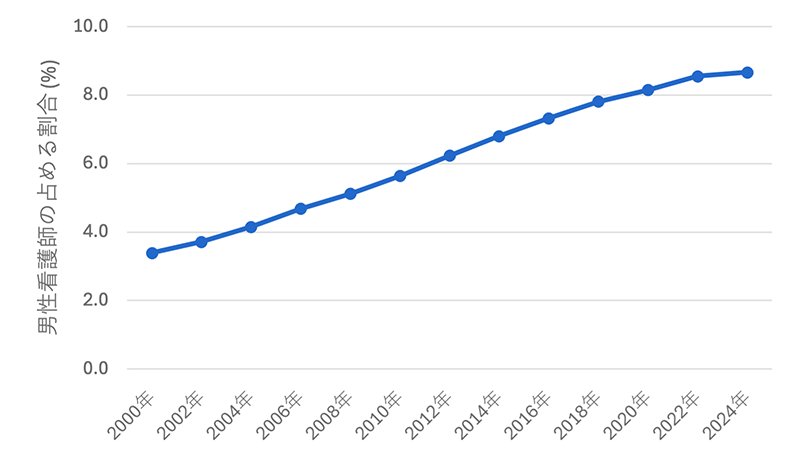

厚生労働省が隔年で発表している「衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」によると、就労看護師のうち男性の人数は2000年には2万2189人だったのに対し、2010年には5万3748人、2020年には初めて10万人を超え、10万4365人となった。おおよそ10年で2倍のペースで増加していたことが分かる。2024年には11万8068人と、ここ数年は増加率がやや緩やかになっている(図1)。看護師に対する男性の割合も2010年には3.4%だったのに対して、2024年には8.7%まで上昇した(図2)。

一方、直近の看護師国家試験の合格人数を見てみると、毎年おおよそ5万7000人が合格している。この2年間で男性看護師が約6000人増加していることから、単純計算では合格者の5%程度が男性と推定される。しかしこれは、2024年の就労看護師に占める男性の割合(8.7%)を下回っており、ここ数年、看護師を目指す男子学生の人数は横ばいか減少傾向のようだ。男性看護師の割合の増加には、定年や退職により現場を離れる看護師の男女比の偏りも影響している可能性がありそうだ。

クリティカル・マスの達成は何をもたらすか

近年、理工系分野や企業の管理職、政治分野での女性の登用や育成が進められているが、そこでよく目にする数値目標が「30%」である。これは組織や意思決定の場で、ある属性(ここでは性別)が、少数派ではなく、実質的な影響力を持つようになるには30%以上を占める必要があるという「黄金の3割(クリティカル・マス)」理論に基づいている。この理論に当てはめると、看護師を志す男子学生・男性看護師はいまだにマイノリティであり、ある意味、肩身の狭い立場、あるいは目立ってしまう立場に置かれていると言える。看護師は、患者の移動介助など体力を必要とする業務も多く、また男性患者の排泄・入浴介助や男性特有の疾患では同性の看護師に対応してもらいたいというニーズもあることから、看護師においても「黄金の3割」の達成は、患者にも医療現場にもメリットをもたらすのではないだろうか。

岐阜医療科学大学の看護学科は、総合型選抜 多目的評価型試験で「男子枠10名」を新設するとしている。同学科の定員は100名で、2022〜2025年度の男子学生の割合は11.1%と、看護分野としては比較的高い。それでも男子枠を設けるのは、さらなる多様性の確保と男子学生の受け入れを進めたいという意図があるようだ。男子枠の導入によってどのくらい男子学生が増えるのか、また他大学にも男子学生獲得の波が広がるのか、今後の動向が注目される。

男性看護師が「黄金の3割」を達成するためには、私たちの看護師の仕事に対する認識を見直す必要もあるだろう。看護師という職業自体、ナイチンゲールによって世間の認識が大きく変わった歴史を持つ。近い将来、男性看護師と区別されることなく、「看護師」として当たり前に語られるには、後押しが必要なタイミングに差し掛かっている。

(写真はイメージ)