CO2鉱物化のメカニズムを解明、温暖化対策に期待 東大

東京大学は14日、中国石油大学、ENEOS Xplora(東京都千代田区)と共同で、CO2が火成岩の表面と直接反応して瞬時に鉱物化される反応メカニズムを発見したことを発表した。安全かつ恒久的に大量のCO2を固定できる「CO2鉱物化」技術の確立に貢献できる。この研究成果は国際学術誌に掲載された。

地球温暖化対策の切り札の一つとされるのがCO2回収・地中貯留技術だ。日本では2030年の本格運用開始を目指して、9つのプロジェクトが始動している。この地中貯留により、国内でCO2総排出量の約10~20%が削減される予定だ。

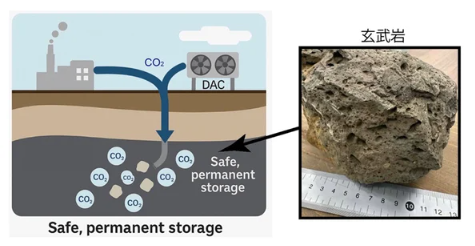

地中貯留技術の中で近年特に注目を集めているのが、火成岩にCO2を圧入して鉱物として固定する「CO2鉱物化」技術だ。CO2が鉱物化すれば自然の岩石と同等になって、漏洩のリスクや環境への負荷がほぼなくなる。従来はCO2が鉱物として固定化されるのに数百年かかると考えられていた。ところが近年のアイスランドやアメリカでの実証実験によって、わずか数年で鉱物化が進行する事例が報告された。しかし、その反応メカニズムは不明で、このような急速な鉱物化が他の地域でも再現可能かが問題になっていた。

東京大学などの研究グループは、分子動力学シミュレーションを用いてCO2と玄武岩の反応を原子レベルで解析した。その結果、CO2は水に溶けることなく、岩石表面の特定部位に直接反応し、炭酸塩鉱物を瞬時に形成するということがわかった。さらに、火成岩に含まれる鉱物の種類で反応性が大きく異なることがわかった。

今回明らかになったCO2と火成岩との直接的な表面反応メカニズムは、これまでの常識を覆すものであり、地球規模での気候変動対策となる可能性がある。鉱物種の影響を定量的に把握することでより正確なモデルを構築し、適切な貯留サイトの選定や貯留計画策定に役立てていくとしている。

画像提供:東京大学(冒頭の写真はイメージ)