従来比べ低温の90℃での高容量の水素貯蔵を可能に 東京科学大

東京科学大学は19日、固体電解質を用いて水素を低温・高容量で貯蔵する技術を開発したと発表した。安全で効率的な水素エネルギー貯蔵デバイスの実用化に期待できる。この研究成果は米国科学誌「Science」に掲載された。

2050年までにCO2の排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を実現するために、化石燃料に代わるクリーンなエネルギーとして着目されているのが水素だ。気体のままでは貯蔵・運搬の効率が低い水素を、低エネルギーで貯蔵・運搬できる水素キャリアが求められている。代表的な水素吸蔵合金の一つであるMgH2は貯蔵容量が高いという利点があるが、反応に300℃以上の高温が必要で扱いが難しいという問題があった。

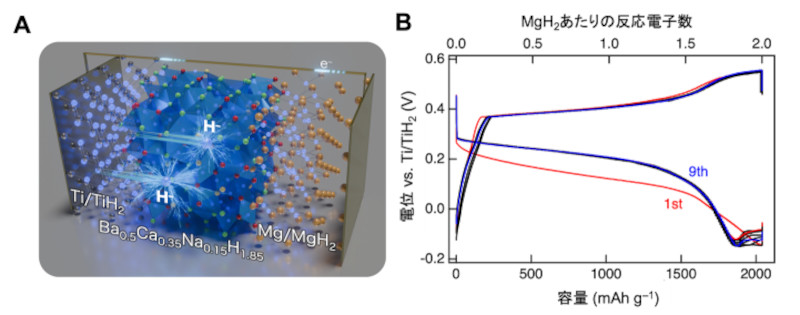

研究グループはヒドリドイオン(H–)を伝導する物質を探索した。ヒドリドイオンはアルカリ金属・アルカリ土類金属と反応して負に帯電した水素で、これを用いることで水素密度が高くなる利点がある。同グループは、BaH2とCaH2、NaHといったサイズと価数が異なる金属の水素化合物を混ぜ合わせることで高い伝導性を持つ固体電解質を開発。この固体電解質はさらに電気化学的安定性を兼ね備えていることがわかった。

この固体電解質を用いた全固体電池は、90℃という低温で高容量の水素を可逆的に吸蔵・放出することが確認できた。電極をMgにすることで水素貯蔵デバイスとして使用することもでき、今までのMgの水素貯蔵量を低温で実現することに成功した。

今回の研究で開発したヒドリドイオン伝導性固体電解質を用いた水素貯蔵技術は従来より大幅に低い90℃という低温での高容量の水素貯蔵を可能にした。再生可能エネルギーの貯蔵や燃料電池車への水素供給など、さまざまな用途での実用化が期待できる。また、水素と電気エネルギーの相互変換デバイスとして用いることができ、エネルギーの効率的な利用に貢献できる。今後はさらなる高性能化と低温化を進めていく。

画像提供:東京科学大学(冒頭の写真はイメージ)