低温蓄熱材料でカーボンニュートラル実現に貢献 東北大など

東北大学と日本原子力開発機構は24日、空気中の水分子を吸着・放出して蓄放熱することが可能な厚さ数nm(ナノメートル;1nm=10-9m)のシート状に加工することによって、100℃以下でも機能する低温蓄熱材料を実現したと発表した。昼間の太陽熱を夜間暖房へ転用するなど幅広い蓄熱応用が期待できカーボンニュートラル実現に貢献できる。この研究成果は国際学術誌に掲載された。

2050年までにCO2の排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを実現するために着目されている技術の一つが蓄熱技術である。蓄熱材料は、余剰な熱エネルギーを一時的に蓄え、必要なタイミングで放出することで、熱エネルギーの有効利用を促進できる。例えば、工場廃熱の回収、昼間の太陽熱を利用した夜間暖房、自動車エンジンなどの機器の暖気などに応用が期待される。しかし、それを実現するための性能をバランスよく兼備する材料の開発に難航していた。

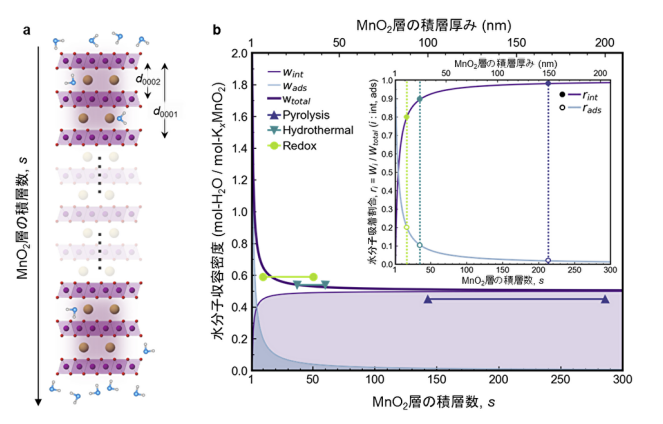

蓄熱材料として有望視されているのが、層状構造を有し層間にカリウム(K)と水分子を含む二酸化マンガン材料である。この材料は130℃付近で層間に水分子を繰り返し収容・放出できる。層間に収容された水分子が外部に放出される際には熱の吸収(吸熱反応)が、再び層間に取り込まれる際には熱の放出(発熱反応)が起こる。この反応を利用して、130~200℃の低温熱向けの蓄熱材料に利用できるのではないかと考えられていた。だが、実用化のためには130℃ではまだ高いことと、水分子の収容密度が低いという問題があった。

研究グループは、層状二酸化マンガンを厚さ数nmのシート状に微細化することで表面積を大幅に増大させ、60℃以下での表面水分子吸着を可能にすることに成功した。その結果、吸着可能な水分子量は従来比約1.5倍、蓄熱エネルギー密度は約1.3倍に向上し、100℃以下という低温域での蓄熱動作が可能になった。また、吸着できる水分子の収容サイト数と結晶子(シート厚み)の関係を、独自の幾何学モデルを用いて整理することができた。

この研究により、低温域での蓄熱性能の設計指針が明らかになった。昼間の太陽熱を利用した夜間暖房や、機械暖気、オフライン廃熱輸送など、多様な省エネルギー技術への応用が期待される。

画像提供:東北大学(冒頭の写真はイメージ)