クルミの葉から他の植物の生育を抑える物質を新発見 九州大学

九州大学は8日、クルミの葉から他の植物の生育を抑える物質を新たに発見したと発表した。環境に優しい次世代型のバイオ除草剤としての利用に期待できる。この研究成果は国際学術誌に掲載された。

クルミは周囲では雑草が育ちにくいことは古くから知られている。このように、ある植物が特定の化学物質を放出して、周囲の植物の成長などに影響を及ぼす現象をアレロパシー(他感作用)という。これは連作障害や雑草による作物の生育抑制といった、比較的身近な場面でも見られる現象である。この現象を引き起こす化学物質はアレロケミカルと呼ばれ、特に成長を抑制するタイプは天然由来のバイオ除草剤として有望視されている。

以前より、クルミ属の植物は強いアレロパシー活性を示すことが知られており、その原因物質はジュグロンというアレロケミカルが同定されている。しかし、ジュグロンは土壌中で微生物による分解や土壌成分への吸着によって不活性化されるため、実際にはアレロケミカルとして機能しない可能性が指摘されていた。

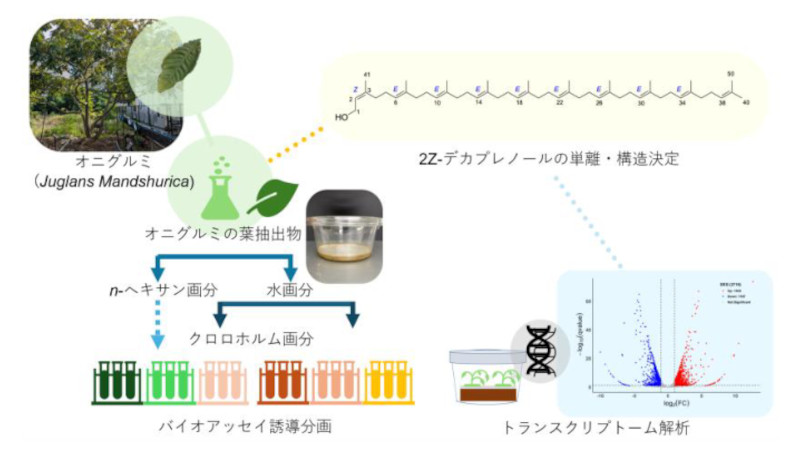

九州大学大学院薬学研究院の坂元政一准教授らの研究グループは順天堂大学薬学部らと共同で、土壌表層における落葉由来のアレロパシーを再現する実験環境を確立。オニグルミ(Juglans mandshurica)の葉から抽出した成分が植物の生育を強く抑制することを発見した。これにはジュグロンの含有量が少なく、今回の生育抑制は他のものによることがわかった。

抽出された物質は2Z-デカプレノールであり、オニグルミの葉に最大 0.27%含まれていることが確認された。この物質は植物のバイオマスや根・茎の長さを著しく低下させる強い作用を持ち、根の巻き込みといった形態異常も引き起こすことが明らかになったという。

この研究成果によって、植物間の化学的相互作用の理解を深めるだけでなく、環境に優しい次世代型のバイオ除草剤の開発に役立つことが期待できる。同グループは、今後この手法を他の植物にも応用することで、多様なアレロケミカルの探索を進め、環境に優しいバイオ除草剤の開発へとつなげていくことを目指すとしている。

画像提供:九州大学(冒頭の写真はイメージ)