温室効果ガスの放出を削減するダイズ・根粒菌共生システムを開発

農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)は5日、東北大学、帯広畜産大学、理化学研究所との共同研究で、地球温暖化の一因となる一酸化二窒素(N2O)を分解する能力の高い根粒菌をダイズに優占的に共生させる技術を開発したと発表した。農地から発生するN2Oの放出を抑えて地球温暖化抑制に貢献することが期待できる。この研究成果は国際学術誌「Nature Communications」に発表された。

N2OはCO2の265倍の温室効果を示す主要な温室効果ガスの一つだ。人為的N2O排出量の約6割を農業活動が占め、その中でも農地からの放出の割合が大きい。窒素は植物の成長に必須な栄養源だが、作物栽培のために農地に投入された窒素肥料や、収穫されずに残った作物からN2Oが発生することが知られている。このため、農地からのN2O放出量を削減する技術の開発が世界的に重要な課題となっている。

一方、根粒菌はダイズなどのマメ科植物が根に形成する根粒の内部に共生する微生物だ。大気中の窒素を植物が利用できるように固定する働きを持つことで知られている。さらに一部の根粒菌はN2Oを窒素へ分解する能力がある。

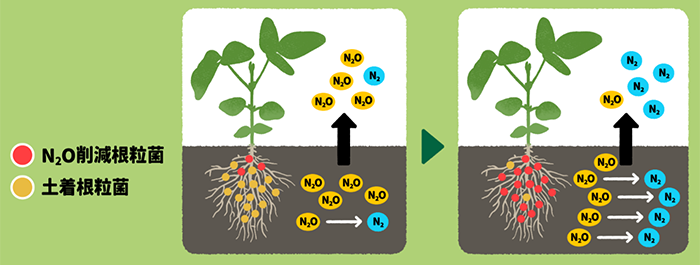

そこで、高いN2O分解能力を持つ根粒菌をダイズに共生させてN2Oを削減する試みがなされてきた。しかし、土壌中には多種多様の根粒菌が存在し、N2O削減根粒菌をダイズに接種しても共生できる割合が低くなっていた。

研究グループは、根粒共生においての「共生不和合性現象」に着目した。これは特定のダイズが特定の根粒菌の感染を阻止する現象で、根粒菌が分泌する「エフェクター」と呼ばれるタンパク質をダイズが認識して感染をブロックすることである。研究グループは、この現象を利用して、エフェクターを作らないN2O削減根粒菌とエフェクターに反応するダイズの組み合わせをつくった。交配によって2種類のエフェクターに反応するダイズを作出した。また、N2O削減根粒菌のうちでエフェクターを作らない株を選抜した。

農場で実際に栽培したところ、N2O削減根粒菌の根粒占有率は64%となり、N2O放出量はN2O削減根粒菌を接種していない試験区の26%にまで減少した。

今回の研究で開発した、N2O分解能力の高い根粒菌をダイズに優占的に共生させるシステムを活用することにより、ダイズ農場からのN2O放出量を削減できることが示された。ダイズは世界中で広く栽培されていて、その作付面積も拡大している。この研究の成果を活用することで、ダイズ農場からのN2O放出量を削減して地球温暖化の抑制に貢献できるとしている。

画像提供:農研機構(冒頭の写真はイメージ)