海洋ごみ対策としてプラスチックに代わる透明な紙板を開発 JAMSTECら

海洋研究開発機構(JAMSTEC)、東京大学、東京理科大学は10日、深海汚染を引き起こすプラスチックの代替となる透明な紙板を開発...

東北大学理学部物理学科修士課程修了。ソフトウェア技術者。情報機器・教育機器の開発に長年従事し、近年は自動車エレクトロニクスやIoTに関わる。得意分野は本業の技術系。絶滅危惧種、環境問題などもカバー範囲。

海洋研究開発機構(JAMSTEC)、東京大学、東京理科大学は10日、深海汚染を引き起こすプラスチックの代替となる透明な紙板を開発...

日本原子力研究開発機構は1日、通常の金属は水素によってもろくなるにも関わらず、一部のステンレス鋼で水素によって逆に強くて伸びやす...

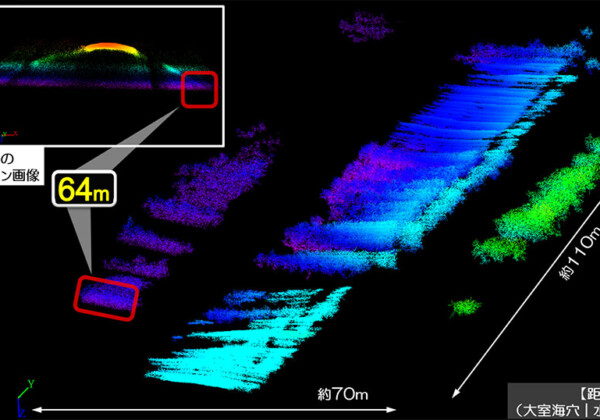

海洋研究開発機構(JAMSTEC)は18日、三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社、浜松ホトニクス株式会社...

![HPVワクチンは安全なのか?[SALT OPINION CASE. 01]](https://www.newssalt.com/wp-content/uploads/2025/03/AdobeStock_385429801-600x420.jpeg)

現代社会、特にインターネットにはさまざまな風説が流れているが、それには科学的な根拠がないものも多い。フェイクニュースなど偽情報の...

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は11日、サッカーチームの集団の動きに、生物の捕食行動の際に現れる「レヴィウォーク(Lévy ...

国内の一級河川109本の「塩分濃度差発電」の出力予測値の算出を、山梨大学の研究グループが実施した。塩分濃度差発電は、再生可能エネ...

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は2月21日、クマノミ類がイソギンチャクと共生しながら、イソギンチャクの有毒な触手に刺されない...

『沈黙の春』は1962年に発刊された、化学物質による環境汚染を世に知らしめた古典的な著作だ。書名は序章「明日のための寓話」の、ア...

大阪公立大学は7日、パン酵母から作成した遷移金属リン化物の炭素複合体が、アンモニア合成の触媒として高い活性を示すことを発表した。...

東京科学大学は4日、CO2を分離・回収する機能を持つ多孔材を開発したと発表した。環境への負荷が低い軽元素から構成され、低消費エネ...

東京科学大学は1月24日、従来のどの触媒よりも低温・低圧で280%以上のエネルギー効率でアンモニアを製造できる、新触媒「ヒドリド...

広島大学は17日、高効率の水素製造法を開発したと発表した。従来の巨大施設は不要で、小型装置でCO2の発生もない画期的な技術だ。こ...

名古屋大学と東京大学は15日、コンクリートの建造物にCO2が固定された総量を算出する手法を開発したと発表した。建設材料のライフサ...

愛媛大学は8日、安藤ハザマ(東京都港区)、静岡理工科大学、港湾空港技術研究所と共同で、微生物を高度利用したバイオスマートコンクリ...

福井謙一(1918-1998)は、1981年に日本でそしてアジアで初めてのノーベル化学賞を受賞した。福井の提唱したフロンティア軌...

名古屋大学、産業技術総合研究所、中部大学の研究グループは26日、ホタルの発光物質ルシフェリンの簡便で実用的な合成法を開発したと発...

2024年にNEWS SALTに掲載された自然科学分野の研究に関するニュースについて、いくつかのテーマごとに振り返る。 カーボン...

産業技術総合研究所(産総研)は10日、ミドリイシサンゴが幼生の骨格を形成する仕組みを新たに発見したことを発表した。従来の見解を覆...

東京科学大学は、プラズマ技術を用いて約600℃でCOから電気伝導性が高いカーボンブラックを連続かつ大量に合成することに成功したと...

琉球大学は11月18日、市民科学プラットフォーム「iNaturalist」に投稿されたサンゴ礁でのタツノオトシゴの写真から、ゴカ...

フェルマーの最終定理とは、1665年に没したフランスの数学者フェルマーが「私はこの命題の真に驚くべき証明をもっているが、余白が狭...