MS「Office」に脆弱性 更新プログラム適用を

マイクロソフトのすべてのオフィス製品で、「OLE2Linkオブジェクト」と呼ばれる処理に脆弱性があることが分かった。第三者によっ...

航空宇宙工学科卒業。科学・IT系のライター業に従事。この分野が好きな人を増やすべく、国内外の最新の研究成果から興味深い内容を選んで紹介。

マイクロソフトのすべてのオフィス製品で、「OLE2Linkオブジェクト」と呼ばれる処理に脆弱性があることが分かった。第三者によっ...

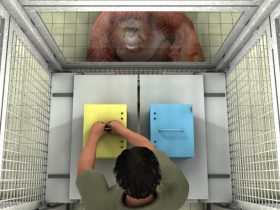

チンパンジーやボノボ、オランウータンといった大型類人猿も、人間と同様に他者の誤った思い込みを見分けて手助けしようとするようだ。独...

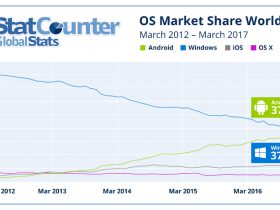

グーグルの基本ソフト(OS)「アンドロイド」が、パソコンやスマートフォンなどインターネットに接続して使用する端末のOSとして初め...

1日はあいにく小雨もパラついていたが、2日は穏やかな天気に恵まれた。桜が見ごろを迎えた上野恩賜公園(東京都台東区)は、花見客で隙...

大脳の発達には食事が影響しており、具体的には果物を食べる霊長類は葉を食べる霊長類より大きな脳を持つという内容の論文が3月27日に...

総務省は23日、インターネットバンキングでの不正送金や情報窃取などを行うマルウェア(悪意のあるソフトウェア)に感染した端末の利用...

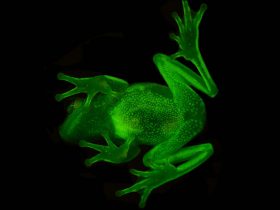

ブエノスアイレスにあるアルゼンチン国立自然科学博物館のカルロス・タボアダ氏らの研究チームが、自然の状態で蛍光を発するカエルを発見...

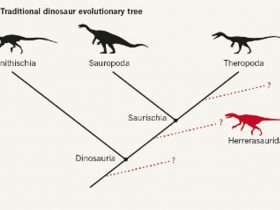

これまで130年間、恐竜は骨盤の形状が現代の鳥類に似た「鳥盤類(ちょうばんるい)」(ステゴサウルスやとトリケラトプスなど)と、爬...

南米ペルーの首都リマにあるインターナショナル・ポテトセンター(CIP)は8日、ジャガイモが火星の大気条件下で栽培でき、さらには地...

ネアンデルタール人の行動、食事、疾患などがDNA解析によって明らかになった。今回、オーストラリア・アデレード大学のローラ・S・ウ...

サイエンス・フィクション(SF)や漫画では、人類が地球以外の惑星で居住する姿がしばしば描かれる。その中には、人類が居住できる環境...

米民間宇宙企業スペースXは、来年後半に2人の民間人を乗せて月を周回する旅に飛び立つと2月27日に発表した。アポロ計画で用いられた...

中国でにわかに福島第一原子力発電所の放射線量への関心が高まっている。同発電所で新たな事故等は起きていないが、中国メディアが先日東...

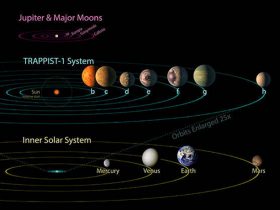

米航空宇宙局(NASA)は23日、赤外線天文衛星「スピッツァー」を使った観測で、地球からわずか40光年の距離にある1つの恒星の周...

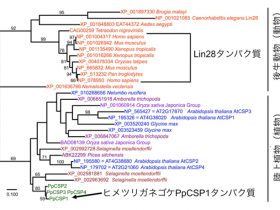

基礎生物学研究所・総合研究大学院大学の長谷部光泰教授らは、オーストラリア原産の食虫植物「フクロユキノシタ」のゲノムを解読し、食虫...

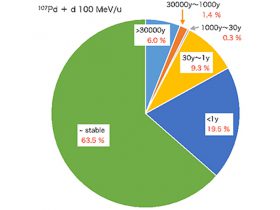

理化学研究所(理研)の王赫(ワンへ)国際特別研究員らは、重イオン加速器施設「RIビームファクトリー(RIBF)」を用いて、半減期...

昨年9月以降、インターネット端末を攻撃するツール「RIG-EK(リグ・イーケー)」を用いた不正プログラムの感染が急速に拡大してい...

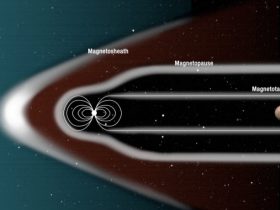

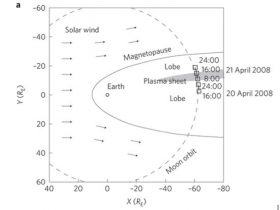

大阪大学の寺田健太郎教授らは、日本の月周回衛星「かぐや」が2008年に観測したデータを使った研究の結果、地球由来の酸素が宇宙空間...

基礎生物学研究所の長谷部光泰教授らは、コケ植物「ヒメツリガネゴケ」の研究で幹細胞化を誘導する遺伝子を発見した。さらに、その遺伝子...

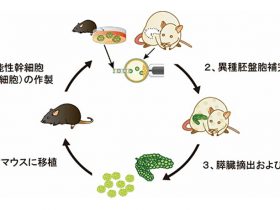

東京大学の中内啓光教授らは、ラットの体内で作製したマウスの膵臓をマウスに移植し、拒絶反応のない安全な移植治療に成功した。異種動物...

中国・天津スパコンセンターは昨年、国防科技大学の協力で次世代のエクサスケール(1秒間に100京回の演算能力)スーパーコンピュータ...